地質科學館

地質科學館1樓為常設展區,分成3個展示區域(921地震、地質科學及生態保育),呈現地質科學教育的各種主題。本廳擁有豐富多元的科學教育資訊,使人們能以宏觀的角度體會地質的奧秘,並省思人類的定位與作為。

地質科學館2樓為特展區,目前展示「電磁視界2.0」特展,以光學、電學為主題,介紹生活用電與會接觸到的電磁波,同時在室內外提供許多互動展品,可以在玩樂中認識電力、電磁與能源的科學知識。

921地震是近年來對臺灣造成嚴重災害的地震之一,發生在民國88年9月21日,故稱為921地震,其震央位於集集鎮,因此又稱為集集地震。引起地震的主要原因是車籠埔斷層的再次錯動,因此為了瞭解斷層過往的錯動紀錄,學者開始進行相關研究。

車籠埔斷層為一條南北走向的逆斷層,引起921地震時造成了長達92公里長的地表破裂,為了探究車籠埔斷層過往的錯動紀錄,地質學家使用了許多方法進行研究。本區展示3種較常見的研究方式:槽溝、鑽掘計畫與震測探勘,透過研究取得過往的錯動紀錄,並分析活動周期推測未來可能在錯動的時間點。

板塊構造學說是為了解釋大陸漂移現象發展出來的地質學理論。最初是魏格納提出大陸漂移說,並提出許多證明各大洲曾經相連的證據,但因無法解釋漂移的動力而不被接受。而後由哈利.海斯提出海底擴張學說,解釋了大陸漂移說的動力來源,因此科學家開始相信地球外殼是由許多會移動的板塊組成。

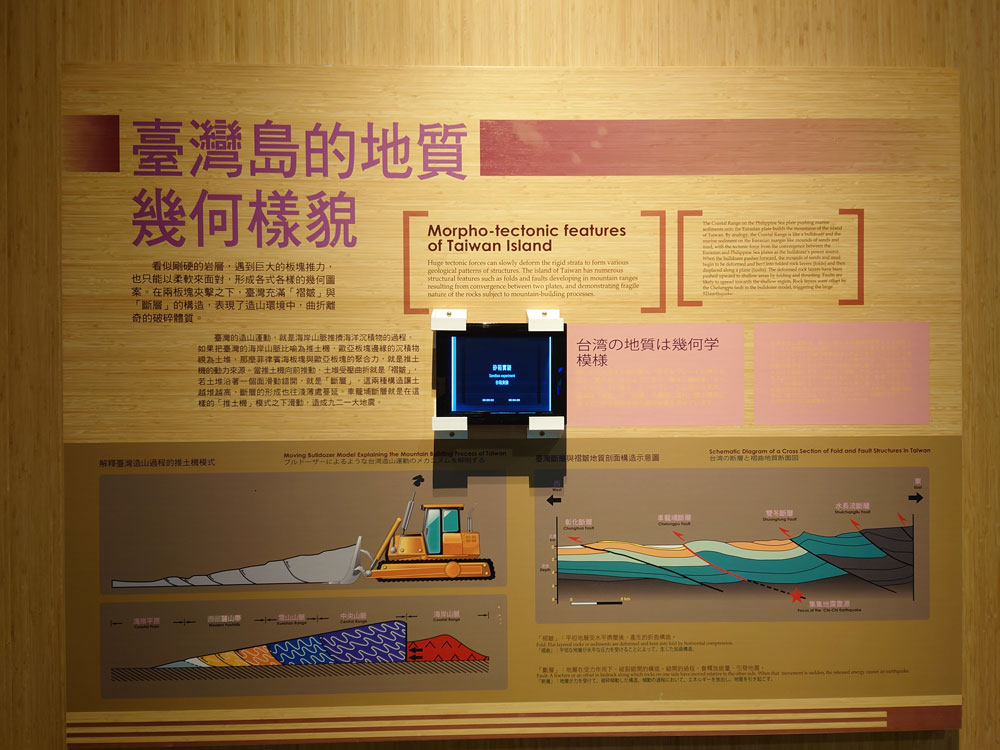

科學家想要了解臺灣的造山運動過程,但因受到時間、空間限制,而無法探究事件的全貌。因此改用模擬實驗,利用不同顏色的砂子代表不同的地層,鏟子代表海岸山脈,藉此模擬臺灣島的造山運動。

園區精心打造的臺灣地形劇場,透過3D地圖投影及熱氣球的造景,讓觀眾可以體驗搭乘熱氣球環島旅遊的樂趣。

根據地質的疊置定律,地層是以古老地層在最下方,年輕地層在上方的方式排列,因此透過地層研究,可以了解過往曾經生活過的生物及可能滅絕的時間,同時也能研究出過去環境的變遷,探究地球的歷史本文!

臺灣因造山運動形成許多高山,被抬升的地層受到侵蝕風化後被帶到下風(下游)處堆積起來,就形成沉積岩,而根據搬運的手法不同,沉積物也大不同喔!本區展示在河流的上中下游採集到的地層,顆粒大小都有很大的差異,根據材料的不同亦會呈現不同的顏色。

本區展示的是中華穿山甲亞種-臺灣穿山甲,穿山甲目前已是瀕臨絕種的生物,為了提倡穿山甲的保育,園區特選穿山甲為園區吉祥物,並設立特展區介紹穿山甲的習性與生活環境,同時以穿山甲的形象設計許多科教商品,宣傳穿山甲保育的重要性。